No a las etiquetas y menos en la literatura

Quizás no somos conscientes de que estamos siendo tratados sólo como posibles compradores, clientes. Y mientras luchamos para que los animales o las plantas o los mares sean tratados con dignidad, nos convertimos en una especie de mariposas de coleccionista, a las que se les puede pinchar con un alfiler para ser comparadas y nombradas. La libertad, las emociones o el amor los colocamos en el mundo animal como si representara la humanidad perdida.

En la literatura las etiquetas son impensables, precisamente porque cada personaje está en busca de sí mismo, en busca de su singularidad. Y si un autor crea personajes es porque quiere indagar en el ser humano, en ese que puede ser él mismo, su hermana, su vecino, alguien que todavía no conoce, una especie de soldado desconocido que representa a todos.

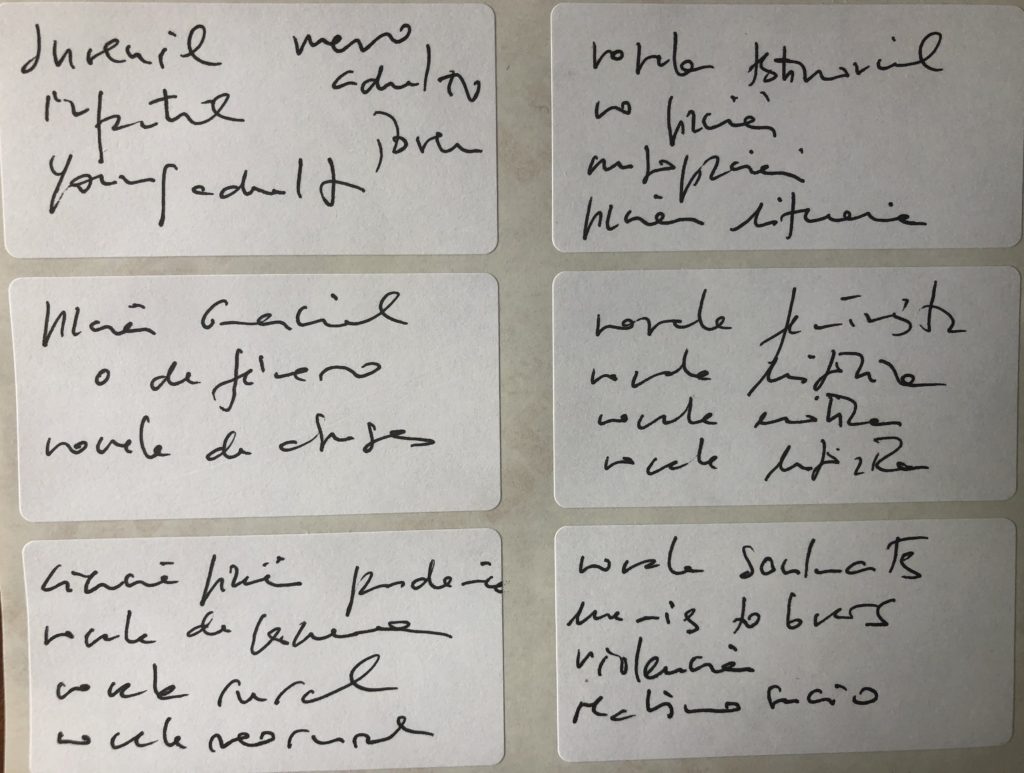

Si los personajes están construidos desde lo que entienden las etiquetas como padre/madre, hijo/hija, heterosexual/homosexual/no binario/transexual, de izquierdas/ de derechas de ciudad/decampo, entonces sólo tenemos caricaturas, y si el texto está muy bien, personajes sin vida, abstractos, prototipo, tópicos. Porque las etiquetas responden a reglas o leyes que pueden servir a un científico o a un sociólogo para hacer cálculos pero nunca a un investigador del ser humano.

Lo más preocupante es que este mundo actual en el que todo está en venta, incluidos los seres humanos, necesita etiquetar para seguir vivo. Los algoritmos funcionan con etiquetas. El algoritmo tiene que llegar a cada uno de nosotros y solo puede hacerlo desde la etiqueta. Así que esa especie de abanderamiento de la justicia que pretende etiquetar a las personas para crear bandos y distinguir siempre a los buenos de los malos, no es consciente de estar ayudando al algoritmo, o quizás no es consciente de haber sido creado por el algoritmo. El caso es que la etiqueta no ayuda a la justicia, no crea igualdad, más bien separa, crea bandos para promover la venta.

Javier Marías ha aprovechado la anécdota de la poetisa norteamericana que nadie puede traducir por no coincidir con sus etiquetas para reivindicar un espacio de libertad en la literatura. Alguien tiene que hablar para romper ese perverso juego. La literatura nunca ha creado personajes prototipo, la novela siempre era un espacio para sentir, para meternos en la piel de otro como no podemos hacerlo en la vida real. Y para sentir y meternos en la piel de otro, el personaje tiene que ser creado como real, es decir, como alguien que se busca a sí mismo, contradictorio, imperfecto, problemático, abierto. Por eso las novelas no pueden tampoco etiquetarse en novelas feministas o novelas políticas o novelas rurales o miles de títulos que responden a una selección de lectores que acaban siendo posibles compradores.

Quizás no somos conscientes de que estamos siendo tratados sólo como posibles compradores, clientes. Y mientras luchamos para que los animales o las plantas o los mares sean tratados con dignidad, nos convertimos en una especie de mariposas de coleccionista, a las que se les puede pinchar con un alfiler para ser comparadas y nombradas. La libertad, las emociones o el amor los colocamos en el mundo animal como si representara la humanidad perdida.

No deberíamos dejar que el mundo que hace posible la existencia de la literatura entre en el juego de las etiquetas.

Getting the jljl55download app was a breeze. No hassle, no weird permissions. Just straight to the games. Worth the download if you’re looking for some fun. jljl55download