QUE ME TENGO QUE IRME. Xosé Cid Cabido

Días contados

Días contados

Xosé Cid Cabido

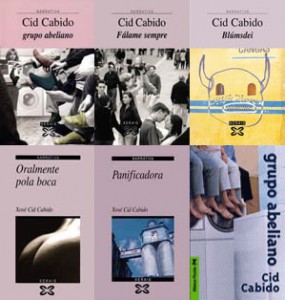

Edicions Xeráis 1991Dejo aquí un relato traducido al castellano de Cid Cabido de su libro Días Contados, que sólo está publicado en gallego. Cid Cabido sólo tiene un libro traducido por Alianza Editorial, Grupo Abeliano, pero hay muchos más que deberían traducirse.

Es un escritor con muchísima potencia, con voz propia, que utiliza narradores que viven la realidad desde una sana consciencia de no ser nadie. Y ese desapego les permite contar el absurdo con un sentido del humor que yo llamo tangencial, porque no está buscado, aparece sin más al mostrar la realidad.

Para quien pueda leer en gallego, en Blumsday hace un trabajo con el lenguaje extraordinario. Es un experimento lingüístico donde «escribe como habla», y no es nada fácil escribir como se habla y eso le permite mostrar al personaje con una autenticidad que pocas veces se ve.

Que me tengo que irme

Traducción de Mª Dolores Torres París

He recorrido cientos de kilómetros por toda la ciudad, son las ocho menos cuarto y me falta una farmacia para completar la treintena. No soy un vendedor profesional pero sí autodisciplinado, así que decido invadir la zona de Marta que es débil y comprensiva y que ya me invitó a cenar a su casa de Moaña unas mil veces en lo que va de mes. Supongo que cualquier día acabaré aceptando para compensarla y dejándome seducir por sus ciento veinte quilos de cadera, si consigo olvidar esas endodoncias penosamente renegridas, obra de una dentista argentina que tiene a San Antonio presidiendo la consulta pero cuando se le pregunta por los desaparecidos en su país, declara con iniquidad rehilada: Llo de política no entiendo. Pero llo me digo: si desparesen eh que algo habranecho.

Estoy en la Puerta del Sol y la farmacia más próxima es la de Príncipe. Me echo a correr, empieza a llover (o viceversa). En la farmacia tres clientes. Un tipo que me recuerda a otro que vi por la tarde en el autobús pegado como un perro al culo de una chica espléndida que no se le movía del sitio porque el autobús iba hasta los topes, es decir, la chica, turbadísima, así con una mirada grave, ardiéndole la cara, intentaba mover los pies hacia adelante quince o veinte milímetros pese a la falta de espacio y automáticamente el guardacachas, con todas sus pudendas encajadas entre las nalgas de ella, aprovechaba esa negativa radical, ese desplazamiento frustrado, para incrustarse más a fondo con toda libertad sin escatimar esfuerzos, y así continuaron en aquel intercambio de estímulos hasta que pasamos el Calvario. No creo que se conociesen ni de vista -él le veía el cabello a ella, ella le veía la nuca al chófer que alucinaba por el retrovisor-, pero cuando me bajé sólo quedaban los dos en el autobús y juro que no bastarían cuatro buenos caballos ingleses para separarlos.

En la farmacia además dos viejas encorvadas, cogidas de bracete como si ya ni tuviesen brazo, formando un compacto Cuerpo de Baile, es decir, capaz de girar sobre un centro imaginario y avanzar en bloque bajo dirección única.

Situación enrarecida: el tipo le cede la vez a las viejas que se empeñan en respetar el turno porque el mozo estaba antes y no tienen prisa. Él hace como que busca en la cartera y en los bolsillos una receta que no existe, resuelve coger del expositor una bolsa de caramelos balsámicos, manosea unos Keltons, cambia de parecer ante la mirada atenta e impertérrita del Cuerpo de Baile y acaba por ir a meter veinte pavos en la máquina de controlar la tensión.

De la farmacia en un ángulo claro, preocupado por completar mi trabajo, simulo tardar unas décimas de segundo en fijarme en la dependienta, una chica con cara de ser muy inteligente, con su bata abotonada por detrás y un peloprecioso que no voy a entrar en si es teñido porque acepto las buenas imitaciones, rubio clarito, más o menos un Pantone 128-U, y que tiene a todas luces un pronto considerable.

En esto que las viejas salen de la farmacia confirmando en la práctica la paradoja de Zenón sobre la imposibilidad del movimiento. El tipo, pasando ampliamente de los resultados del tensiómetro, se acerca al mostrador como intentando recordar alguna última chorrada sin importancia y finalmente recita a toda máquina una frase muy estudiada: “Deme una caja de preservativos, cualquier marca que no sea Control”. Pero lo dice tan rápido que la dependienta no lo entiende, así que vuelve a repetir exactamente la misma frase. El Cuerpo de Baile, que en el instante último ha olido el desenlace, lo escucha todo a placer estúpidamente paralizado en la puerta: satisfacción y retirada. La dependienta le pregunta al tipo si le vale SRC y él dispara una ráfaga afirmativa, menos Control le vale cualquiera. Rápidamente guarda la caja sin envolver, paga y sale disparado dejando la bolsa de caramelos, que también ha pagado, encima de la mesa. La dependienta queda unos segundos absorta, como pasmada, luego repara en la bolsa y mecánicamente vuelve a ponerla en el expositor.

Yo procuro aparentar que estoy muy enfrascado en mis papeles y cuando ella me pregunta qué deseo no puedo no pensar que lo que realmente deseo es inconfesable. Le coloco la perorata del cuestionario para facilitar la introducción del producto y anoto sus respuestas, que son obvias y están implícitas en las preguntas. Pero antes de haber llegado yo a la historia de la nueva marca de antihistamínicos, que garantiza estar libre de efectos secundarios como somnolencia y pérdida de reflejos, va ella y me advierte (señor, y cómo me advierte) que ayer probable que por la tarde ya estuvo aquí alguien ofreciendo el mismo producto. Asaltado por una terrible sospecha, la obsequio con una sonrisa prolongadísima, le presento mis disculpas y me voy con el rabo entre piernas (como llegué).

Casi por instinto, entro en la primera cafetería que encuentro a unos pasos de la farmacia. Pido una cerveza y reviso mis notas: efectivamente alguien estuvo ayer en la farmacia de Príncipe. Yo mismo en persona. Pero me atendió una tipa mayor, sin duda la farmacéutica. Está claro que merezco dejar este curre cuanto antes o acabaré con un descontrol irreversible.

Sigue lloviendo. Guardo la mierda de los cuestionarios y pido otra cerveza y un Camel. Americano nada. Acaba de entrar una tía con un chubasquero transparente como un preludio una desnudez relativa una predisposición. Es mi dependienta que echa una ojeada, rodea la barra y viene a ponerse a un metro, qué digo, a medio metro escaso y aunque no me saluda no es causal, sobra barra por un tubo. Pide un café. Las tías siempre piden un café con leche. Estoy esperando que llegue el día en que una tía entre en una cafetería, se ponga a mi lado y pida un güisqui. Como si me leyese el pensamiento, la dependienta saca un paquete de Camel del bolso. Le filmo la operación de encendido. Es de esas personas que se tiran media hora golpeando el extremo del pitillo contra el paquete o cualquier otro objeto duro, una estupidez masculinoide. Ella, de todas formas, sigue siendo encantadora. En el momento de darse fuego levanta la vista pero sin mover la cabeza, truco de manual, y me caza mirando fijamente como un mastuerzo. Es muy duro estar una semana sin probar Camel batea. Me ofrece el paquete sin decir nada. ¡Qué tía, está buenísima, no es normal y además tiene el detallazo de no ponerse a hablar de mi metedura en la farmacia!

Durante las primeras veinte o treinta horas intercambiamos cretineces sobre la influencia del contrabando en la vida del fumador, y de como cuanto más escasea más se fuma y se busca y se paga, y como esto acaba por determinar el aumento de precios en el tabaco legal, y como los fumadores y los no fumadores, y como el cáncer y el infarto, y como lo mejor es dejarlo y hacer deporte y beber muchos zumos y doparse con guaraná Tamoyo. Pero ya no aguanto más porque no deja de mirar la hora continuamente, y no hay nada que me joda más en el mundo que una dependienta de farmacia mirando la hora todo el rato mientras uno se desvive por resultarle simpático. Hago como que no me doy cuenta y pido otra cerveza y me pongo pesadísimo para que tome el cuarto café, pero ya no hay remedio: se le está haciendo tarde, tiene que irse. ¡Pasión! Me he pasado la vida tratando de evitar a esa clase de mujeres que siempre Tienen Que Irse, pero estoy condenado a tropezar con ellas, me huelen a kilómetros. Me es imposible aceptarlo pero se está yendo, así que pago y salgo detrás. No hay nada más absurdo que abandonar una cerveza entera para ir detrás de una tía que ya ha decidido dejarte plantado. Me precipito en el abismo de los cien ganchos: que si llueve, que si ella tiene coche, que si hacia dónde va, que si no le importaría llevarme, que no se niega pero es demasiado evidente que le estoy dando la paliza.

Tiene un Opel. Una dependienta con un Opel, no es normal. Seguro que la farmacéutica es su madre, eso lo explica todo. Ella tira hacia la plaza de España, yo mantengo un silencio absolutamente ridículo y relativamente trascendental aguardando un aviso de los dioses, por ejemplo, parados en un semáforo se pone a observarme con descaro (no soporto a la gente que te examina en un sitio cerrado y tienes que permanecer inalterable mientras deciden si vales la pena), me invita a cenar y acepto.

Entramos en su casa, la puerta del salón está abierta y hay un tipo con barba, en bata (color naranja intenso) y con las piernas muy peludas al aire, que no saluda, sentado ante el televisor y comiendo pavo asado. Ella desaparece hacia el fondo del pasillo y el tipo sigue sin parar de comer y de mirar al televisor y le dice gritando no se qué de un taladro. Reparo en que el tipo la llama Merce y desconecto del resto. La dependienta se llama Mercedes, o eso me hace recordar que el nombre que figuraba como titular de la farmacia de Príncipe, confirmado cuando revisé mis notas, es Mercedes no sé qué más. Así que la tipa mayor que me atendió ayer debía de ser la dependienta, y ésta, Mercedes, la farmacéutica; o sea Opel, barbudo comiendo pavo asado, opulencia, piso céntrico grande y bien montado. Seguro que leen a Tom Wolfe. Descarto por intuición que, siendo madre e hija, las dos se llamen Mercedes, aunque eso no cambiaría nada. Sin embargo me produce más morbo pensar que esta Mercedes sea la farmacéutica.

“Siéntate, dice Mercedes, tardo un minuto”, y me recoge la gabardina.

El tipo sigue tan tranquilo, me encajo en uno de los sofás individuales y me concentro en el partido de la NBA. Mercedes vuelve con una cerveza (y un vaso). Me sirve y me dedica una sonrisa alucinante, la hostia de acogedora. Empieza a preocuparme el momento en el que tenga que decir quien soy, como me llamo, aunque no parecen ser muy ceremoniosos con eso de las presentaciones, nombres, identidad (tampoco en la cafetería, como bien se deduce, nos dijimos los nombres: cosas de la modernidad contraria a toda corrección y cortesía).

Mientras cenamos (se supone que Mercedes lo preparó todo en la cocina, trajo platos y cubiertos, ensalada de berros, y el resto del pavo) finaliza el partido de la NBA. Como era visto perdieron los Lakers, pero el comentarista repite cinco mil veces que los Lakers son muy buenos y cuando por fin deja de vociferar es como después de un terremoto, tengo los nervios destrozados pero estoy feliz por seguir vivo. Nos tragamos una película. Mercedes y el tipo tampoco hablan entre sí, no es muy divertido. Sigo sin saber qué va a pasar exactamente cuando nosotros dos acabemos de cenar, porque el tipo ya terminó y se limita a tenernos contentos largando eructos sin compasión. Parece como si Mercedes no escuchase nada, yo también disimulo, aunque en mi caso apenas tiene mérito porque carezco completamente de olfato y tocante al ruido de un eructo, ni siquiera me resulta desagradable, siempre lo asocié con el croar de las ranas.

Seguimos viendo la película en absoluto silencio, tengo la impresión de ser un mero observador de lo que estos dos harían estando solos cualquier noche. Probable que no tengan habitualmente nada que decirse, incluso por costumbre. Probable que aguarden las variantes a una noche normal provocadas por el hecho de estar yo aquí.

Merce recoge todo y me ofrece café, previsible. El tipo se cansa de la película y apaga el televisor con el mando, no se molesta en comprobar qué hay en las otras cadenas ni en preguntarme si prefiero seguir con la película; en eso cumple con la norma de comportarse como si yo no existiese, o sea, como un auténtico cerdo. Vuelve ya Merce con una bandeja, café (encima de la bandeja), una botella de güisqui (también en la bandeja) y los vasos anchos propios del güisqui (excuso decir que en la bandeja). Creo que no falta nada. Ha olvidado el azúcar. Una mujer no puede estar en todo, además de ser farmacéutica y tener un pronto físico así de considerable.

El tipo le pregunta “¿Has traído el taladro?”, ella le dice “Claro”.

Tomamos café, ellos beben el güisqui a palo seco, a mí me da igual. Vaya, no me da igual, pero prefiero que Merce no tenga que volver a la cocina por hielo. Siempre tengo estos detalles con las mujeres. Así que estamos fumando y bebiendo y tomando café, se supone que no los tres las mismas cosas en los mismos tiempos, pero no hablamos. Merce lleva años sin mirarme. Se escuchan ruidos de edificio, cisternas, voces humanas e infrahumanas, otros ruidos indefinibles. Ni siquiera un piso caro te libra de esas molestias. Renuncio a seguir buscando un tema de conversación, es demasiado evidente que no quieren hablar de nada pero no dan muestras de estar incómodos por mi presencia. Acabo el primer güisqui y Merce me sirve otro muy generoso, pero no me concede una triste mirada cómplice. Enciendo pitillos sin interrupción, se supone que de los míos, que no es Camel, y alguno de los que Merce me ofrece cuando coge para ella y que siempre acepto porque fuma como se fuma cuando hay reserva en casa. No sucede nada especial durante un par de milenios, pero no quiero convertirme en una de esas personas que siempre Tienen Que Irse.

De pronto, el barbas vuelve a preguntarle “¿Seguro que traes el taladro?”, y ella vuelve a contestarle “Claro. ¿Por qué supones que no lo he traído?”, entonces él dice “Yo no digo que suponga nada, pero al entrar no traías ningún taladro”, y dirigiéndose a mí “¿Tú le has visto algún taladro en la mano?”, y debo admitir que me pilla desprevenido, porque ya había dado por hecho que no me hablaría en toda la noche, así que no reacciono y él interpreta que acepto su versión y le dice “¡Ves! Aquí no hay testigos a tu favor” que me suena demasiado judicial para el caso, como si no se estuviese hablando exactamente de un taladro, como si el taladro fuese un símbolo de algo que prefieren no nombrar delante de mí. “Supongamos que lo he traído -dice Merce- únicamente como hipótesis, ¿hay brocas? No, padre.” Yo creía que ya no estaba en uso la expresión Nopadre, como aquella de se montó un follón de padre y muy señor mío, que de tan rebuscada parece que acabo de inventarla, pero ella dijo Nopadre, así que el tipo se levantó del sofá por primera vez en la noche, y volvió minutos después (demasiados a mi entender) con un mazo de brocas.

Pero antes, ¿qué pasa con Merce mientras quedamos solos en el salón? Cuando llegamos, recordaréis que Merce me dejó a solas con el tipo, yo de pie como un estafermo, pues bien, en ese breve lapso de tiempo Merce se mudó parcialmente, mantuvo los pantalones pero puso una camiseta larga con la pintada GODHEAD y la imagen de un sagrado corazón. Y sin nada debajo de la camiseta, porque ésa es la ventaja de estas casas con calefacción central, que puedes andar sin sostén y con una simple camiseta, que no es muy provocativa pero que te permite hacer lo que Merce mientras el barbas fue a buscar las brocas. Cogió la camiseta por abajo con las dos manos, la levantó (es muy floja), me dejó ver su abdomen liso y sedoso, yo no llegaría a decir que aterciopelado, y sacudiendo la camiseta se abanicó a gusto. Al mismo tiempo que sacudía, soplaba hacia abajo sin decir qué calor ni nada, porque estaba claro que ese era el pretexto para mostrarme unas cuantas veces la zona inferior de los pechos, pezones incluidos, así como quien no quiere la cosa. Pero qué casualidad, pensé yo para mí personalmente, que casual que le entren estos calores tan generosos precisamente cuando estamos solos.

Eso es lo que acaba de pasar en el ínterin y ahora el barbas está disponiendo por tamaño y grosor las brocas en la mesa, que es de cristal oscuro, y sopla los restos de ceniza que hay entre los vasos y tazas de café, concluye la operación muy convencido y cuento las brocas, son doce, que es una cantidad muy sospechosa, demasiado redonda, como si todo fuese producto de un plan premeditado (¿hay planes que no lo sean?). Voilá, las doce brocas perfectamente ordenadas, el tipo empieza a cobrar vida por momentos.

Mercedes no se deja impresionar por esa demostración de fuerza, aunque ahora le está diciendo algo que francamente no esperaba, que me desilusiona porque descubre una intención conciliadora, casi como uno de esos trucos orientales consistente en ceder de repente bajo la fuerza del contrario para que se desplome por inercia, evitando quizá males mayores. Le está diciendo “Son las doce de la noche.” Mentira, es la una menos cuarto. “Son las doce de la noche, Ulpiano.” Manda huevos, este tío se llama Ulpiano, ahora entiendo su falta de interés por las presentaciones. Y yo toda la noche preocupado por el momento en que me viese obligado a reconocer que me llamo Ernesto (muy visto eso de la importancia de llamarse tal, pero nadie resiste la tentación, por más que la mayoría ni puta idea de que en inglés el juego de palabras es la importancia de llamarse importante).

“Son las doce de la noche, Ulpiano. ¿En serio quieres ponerte ahora con la estantería?” “Aquí nadie habló de estanterías. Eres tú la única que habla de estanterías.” Ulpiano le dice esto visiblemente contrariado por el cambio de rumbo que toma el asunto porque él lo que espera es ver como Merce NO pone el taladro sobre la mesa para contrarrestar la ofensiva de las doce brocas, pero realmente no sabe que hacer con la estantería de los cojones de dios. Y reproduzco literalmente su innovador estilo Prolongación de Nicaragua en los exabruptos (que bautizo con el nombre de la calle donde viven estos dos). De modo que insiste en el taladro, en que Mercedes miente pero miente por placer, por inferiorizarlo -os juro que Ulpiano se está perfilando como un orador de recursos-, que la mentira deliberada y sin finalidad es una vejación típica de seres taimados e incluso creo que habla de sevicia pero no consigo seguirle la pista porque tócatelosgüevos mientras él completamente ciego no para de conferenciar, Mercedes se pone a repetirme el número de la camiseta Godhead pero ahora abanicándose enfurecida me muestra las dos tetas descaradamente, dos tetas bien orientadas, ni lechosas ni cruzadas de venas, pero es desquiciante porque son visiones muy cortas, como un fotograma por veintitrés en blanco, y Ulpiano ya anda perdido por las mentiras del pasado e incluso habla del sexo y de que no está dispuesto a seguir aguantando a una Mercedes que no se corre pero que se corre de carajo, una Mercedes que miente y simula anorgasmia para crearle complejo de impotencia y de eyaculación precoz.

Mercedes se levanta y vuelve con el taladro y se lo pone delante de las narices. Ulpiano deja de largar oralmente por la boca toda esa retahíla interminable de reproches y exabruptos estilo Prolongación de Nicaragua, recoge brocas y taladro, y por unos momentos no sé lo que está pasando porque ahora Merce de pie se quita la godhead y con las tetas muy libres enciende otro batea nerviosa y se pone a pasear gesticulando mientras habla entre dientes. Me limito a contemplarla y a seguir bebiendo.

Se escucha el taladro en alguna habitación (de la casa) y Mercedes me dice “Lo sabía. Sabía que tenía que ponerse a las dos de la mañana con la mierda de la estantería.” Mentira, es la una y cuarto pasadas. “Muy bien”, dice ella, y cierra la puerta del salón de manera inexplicable, porque en mi casa la puerta del salón no se puede cerrar por dentro, pero ésta sí, lo que me confirma en la creencia de que todo responde a un plan perfectamente maquinado.

Probable que ahora Merce se me ponga cachonda mientras Ulpiano despierta a los vecinos con el taladro, imagen que además de muy visual es muy simbólica; el Hombre que no satisface a su mujer perfora las paredes (testigos de su impotencia) y el ruido del taladro (ausencia de taladro personal) le permite no volverse loco escuchando a su mujer gossar con el taladro traidor de un tercero: sevicia. Y no hay nada peor que una mujer cuando se vicia con esta clase de perversidades más psicoanalíticas que sexuales.

Pero, ¿qué está pasando ahora? Mercedes ya ha cerrado la puerta pero simula que lo hace porque le molesta el ruido y dice que nunca puede estar tranquila en su propia casa y que tal y que cual, pero al mismo tiempo que habla empieza a moverse hacia mí de una manera muy muy peligrosa. Cualquier interpretación confiada me llevaría a pensar que Mercedes quiere vengarse de Ulpiano o cebarse conmigo y seducirme para que haga algo de lo que a lo mejor no me siento capaz, porque a veces me entra como una observancia estricta del principio “agua que no has de beber, deja que se desplace”, aunque otras me da por pensar que “la piedra es el único tropiezo que humaniza dos veces al mismo animal” que todos llevamos dentro. Si quisiese entregarme al alucine fácil, vería a una Mercedes a cuatro manos con las tetas pendulonas acercarse hablándoles a mis partes manifiestas, personalizándolas y haciéndoles con la boca proposiciones pastelizadoras, como en una película alemana cuyo título por supuesto, tuve la precaución de olvidar además del nombre del director y la banda sonora. O Mercedes en un estriptis en absoluto improvisado porque todo responde a un plan, desprenderse de los pantalones y tardar treinta millones de años en hacer que la ceñidísima pulcrísima braga nívea le resbale por las piernas (yo pendiente de Ulpiano), ofrecerme un chocho estilo gótico florido y ponérseme en el hocico una incontinencia caniche hozadora y periférico tercermundista. O tentarme el demonio de Mercedes a practicar posturas que no registra ni el último apéndice del Kamasutra, o entrarle a ella un arrebato por el erotismo basto así muy en la línea de vídeo experimental y coger tierra de las plantas, emporcarse toda y meterse tierra por el coño y echarme un polvo telúrico y acabar los dos con las partes rebozadas en sangre, como si fuésemos así muy dolorosamente conscientes de la estúpida alucinación fin de milenio y hubiese que esforzarse con performances sexuales terriblemente rompedoras e historias muy Radicales y muy Peligrosas y muy Tentadoras, y muy parecidas a toda esa estética cretina de nenés (duros de discoteca hipotecada) que son capaces de ponerse una grapa en el forro de los timbales con tal de impresionar a cierta clase de paletos, y quedar convencidísimos de que, por un instante, el mundo dejó de girar asombrado por la audacia de su hazaña.

Pero presiento que no vamos a perder el tiempo en mariconadas y la farmacéutica, acostada en la alfombra, recibe mis litros de güisqui, mi penetración convencional, me atenaza las piernas, me retiene dentro, se abre inexplicablemente la puerta cerrada del salón, escucho muy próximo detrás de mí el ruido del taladro erecto, no tengo fuerzas para deshacerme del abrazo de Mercedes, no imagino qué pretende Ulpiano disfrazado con esa lencería negra, que no le pega nada con sus piernas peludas, pero siento muy claro a pesar de la cogorza que también formaba parte del plan, veo muy claro por una vez personalmente en la vida que Tengo Que Irme. ¡Que Me Tengo Que Irme!

Ulpiano no está para presentaciones, porque las presentaciones en Ulpiano no son necesaria para los juegos a que someten a los incautos, aunque se llamen Ernesto; porque este plan no ha sido urdido por Mercedes, sino por ambos, y estos planes no conocen de nombres ni de promesas.

He aquí un ejemplo de literatura rotunda y atómica, de literato sin apellidos; estos días he leído con atención las discusiones respecto de la literatura catalana, gallega o castellano manchega; un gallego cuyas novelas se desarrollan entre la Puerta del Sol y la calle del Principe en Madrid, pero cuyo desenlace parece reposar en las angostas calles que desde las Ramblas llevan al barrio gótico de Barcelona. Eso es universalidad.

Cuanto lamento no saber gallego para leer el resto de los cuentos de «Días contados»… aunque aquí se tendría que traducir con otro título que ese está pedido.

Me voy a clases de gallego ya.

Quiero leer a este tio como sea, es buenísimo.

Es increíble que no este traducido a todos los idiomas.

Efeeme, por supuesto que es un relato universal, pero la calle del Príncipe y la Puerta del Sol son de Vigo y ahí se desarrolla todo. La universalidad la ponen los personajes, que pueden estar en cualquier parte. De todas formas es una idea, darle un tour a un personaje por toda España para acabar en una habitación oscura con plan sadomaso.

Eso es una voz!!!!

Eso es narrar, eso es ritmo, mirada, lenguaje y potencia.

ESTO ES LI-TE-RA-TU-RA!

Que aprendan los demás que dicen que ya no hay nada que contar.

O mejor que no aprendan y se callen de un puta vez.

Gracias Xosé, somos muchos los que necesitamos leer de verdad.

A los escribientes resabiados de novelitas de mercado les tienen que dar con el taladro en toda la librería.

Me voy a fumar camel de batea.

Pd. Lo potente es el tema, los personajes y su manera de no-relacionarse y su vivencia del tiempo, de buscar lo que no tienen en la búsqueda de lo que no quieren querer. El sexo como anestesia y ansiolítico, como deporte de riesgo. La mirada del espacio íntimo sin prejuicios, con la naturalidad que tiene sentirte en tus miserias. Esta publicado en los 90 pero no puede ser más del siglo XXI.

¿Son de Vigo, Silvia?¡ Eso, lo dirás tu!, ¿por qué son de Vigo?, el relato no le dice en ninguna parte, Puerta del Sol, Principe y, no digamos ya: Plaza de España (que es donde verdaderamente se desarrolla todo), hay en todas partes. Yo las sitúo en Madrid, porque están cerca, porque desde Sol tiras por la Carrera de San Jerónimo, pasas por la puerta de Lhardy y en veinte metros está la plaza de Canalejas, de las cinco calles que salen de ella, una es la del Principe; aunque ya ves que lo hago pero terminar en una angosta, húmeda y oscura calle en la que los ayes pasan desapercibidos.

La plaza de España y demás territorios comunes están en todas partes….. hasta en aluche.

Además no pasa nada…. pasa todo.

Me he reído un montón.¡¡ Es divertidísima!!

Eres muy bueno Xosé, con este relato has conseguido enganchar a un no lector, hasta el final.

La calle prolongación de Nicaragua, está en vigo. Y prolongaciones de Nicaragua en el mundo, yo creo que las justitas.

El relato es impresionante. Irvine Welsh publicó Trainspotting en 1993, y este relato es de 1991. Irvine Welsh es mundialmente conocido y a Xose Cid lo conocerán en Vigo y a lo mejor en Galicia. Por cierto, el relato transcurre inequívocamente en Vigo, conozco la ciudad. Moaña, donde le ha invitado a cenar su compañera, es un pueblo que está enfrente de Vigo, al otro lado de la ría. En Vigo además la calle Príncipe, que según el relato es donde está la farmacia más cercana, empieza justo en La Puerta del Sol, que es donde está el narrador al principio de la historia. El Calvario es un barrio obrero de Vigo. Y la calle Prolongación de Nicaragua, que es donde viven los frikis del taladro, está muy cerca de la Plaza de España.

Just wish to say your article is as astonishing.

The clearness for yoour submit is just great and i could suppose yyou are a professionl

in this subject. Well together with your permission allow me to take hold of your RSS feed

to stay updated with imminent post. Thanks one milion and please carry on the grayifying work.

Casino minimum deposit options create an accessible way

to begin. By allowing smaller first payments, players can explore comfortably.

This flexible enty style supports controlled spending. Simple funding rules enhance user confidence.

Ultimately, this approach fosters pleasant engagement for vwrious player profiles.